英語学習をしていると、「洋楽を聞く事は、英語学習には効果的です」といったアドバイスを聞く事があるかと思います。

が、一番好きな洋楽は 「Santiano(サンティアーノ)」というドイツのヴァイキングメタルバンドで、歌詞がドイツ語のため文字通り英語学習には1ミリも役に立たないので、その勉強法は気にしない事にしていました。

しかし、よく調べてみると英語で歌っている曲もあったので、そちらを参考にしてみる事にしました。

「Wellerman」という曲で、元々はニュージーランドの民謡のようです。

(色々なアーティストがカバーしており、サンティアーノは、ネイサン・エヴァンスというアーティストとコラボしてカバーをしている。ショート動画も色々あるみたい。)

既に日本語訳されているサイトもいくつかあったのですが、「何でこの英語が、この意味になるの?」と、わからない事が非常に多かったので、スペイン在住の友人に聞いてみました。

その友人は、スペインに住む前はオーストラリアに8年ほど住んでおり、住んでいた所が海に近かったので、その辺の知識がかなり重要となっていました。

結構マニアックな歌詞で、翻訳アプリを使ったり英語辞書を引いたりするだけではでは全く核心辿り着けないような内容でした。

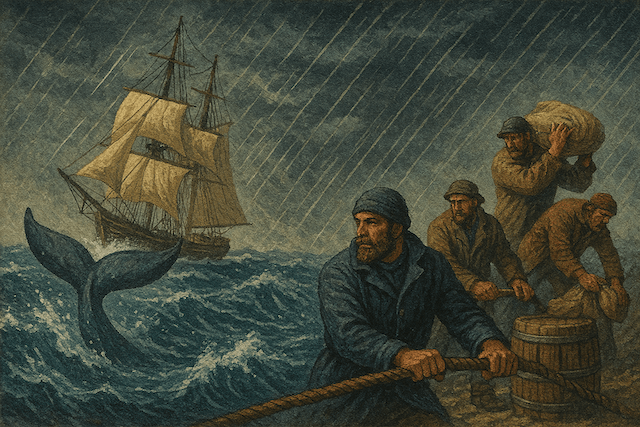

ちなみに、こんな曲です。

歌詞のタイトル “Wellerman” とは?

歌詞に出てくる “Wellerman” って、そもそも何やねん?

(調べてみても、出てくるのは曲そのものの説明ばかりで、なかなか必要な情報に辿り着けなくなっている。)

スペイン在住の友人の説明によると、「補給船で働いている人たちの事」で、補給船から漁師たちに定期的に食べ物を届けてくれる職業の人たちを、”Wellerman” と言うらしい。

現在は、補給が不要なぐらい食べ物を積む事ができるようになっているので、”Wellerman” という職業は無くなっているそうな。

「電話交換手」のように、技術が進むにつれて無くなっていった職業の1つと言う事ですね。

歌詞の内容や、いくつかのサイトの説明を見ていると、”Wellerman” というのは、ONE PIECE の「クラバウターマン(船に宿る伝説の妖精)」のような存在で、船乗りたちに酒と肉を届けてくれる小人たちのようなものだろうか? と推測してしまったのですが、完全に的外れでした。

以上の情報を踏まえて、歌詞の説明です。

全ての歌詞をそのまま転用すると、著作権的な問題に触れそうな気がするので、特に気になった部分のみを抜き出しています。

歌詞解説

ー1ー

She’d not been two weeks from shore

(船が岸を離れて2週間も経たないうちに)

ここでの “She” は、「船」の事を表している。

車好きの人が車を愛しい女性のように扱う感覚で、船を自分の大切な女性のように扱っているという意図だそうな。

こんな感じで、大切なものに対して「She/her」という表現を使うのは珍しくないらしい。

ー2ー

One day, when the tonguing is done

(いつか クジラの解体作業が終わったら)

「tonguing」で検索すると、管楽器の演奏法についての説明ばかりが出てくるが、ここでは、「クジラの解体作業」を指す。

元々は、クジラの貴重部位である舌(tongue)を切り取る作業を「tonguing」と呼んでいたが、そのうちクジラの解体作業そのものも「tonguing」と呼ぶようになったらしい。

余談だが、浜辺に打ち上げられたクジラを放置していると、肺が膨らんでそのうち破裂して周囲に甚大な被害が出るため、おなかに銛を刺してガス抜きをするらしい。

そのため、クジラが浜辺に打ちあがられると、「近づくな」と呼びかけるポスターが張られるそうな。

(友人がオーストラリアに住んでいた頃に、ちょくちょくあったらしい。)

ー3ー

When down on her a right whale bore

(その時、突如クジラが襲ってきた)

「bore(bear の過去形)」は、通常の意味だと「産む」「身に着ける」「抱く」といった意味だが、スラングで「突然、空間に穴をあけて現れる」といった意味がある。

転じて、「勢いよく襲い掛かる」という意味。

ー4ー

The captain called all hands and swore

(船長は全員を集めて叫んだ)

swore は通常は「誓う」だが、スラングだと「汚い言葉を使う」という意味。

友人のアドバイスによると、曲の雰囲気と文脈を考えると「こっちの意図で使ってるんじゃないの?」との事でした。

また、「all hands」は船舶用語だと「全員の乗組員」という意味になる。

何やねんそのマニアックな用語。

ー5ー

He’d take that whale in tow (huh)

(船長は『このクジラを仕留めて引きずってやるぜ!』と息巻いた)

tow は「曳航(えいこう)」の事で、海上で自力で動くことができない船をロープを使って引っ張り、目的地まで持っていくこと。

この場合、引っ張っていく対象は船ではなくクジラとなる。

「曳航」なんて言葉、初めて知ったわ。

ー6ー

All hands to the side, harpooned and fought her

(全員が舷側につき、銛を打ち込んでクジラと格闘した)

ここの her は「クジラ」を指す。

狩猟の場面において、「捕まえる側は男性(he/him)、捕まえられる側は女性(she/her)」という暗黙のルールがあり、そのルールに則っての表現らしい。

歌詞に she/her という単語が複数回出ているが、それが「船」を指してたり「クジラ」を指してたりするので、非常にややこしい。

ー7ー

The whale’s tail came up and caught her

(クジラは尾を持ち上げ、船に叩きつけた)

caught(catch)は通常は「捕まえる」という意味だが、「引っかかる」「ぶつかる」という意味もある。

“The whale’s tail came up” と「クジラの尾が持ち上がり・・・」といった動作の後の言葉なので、こっちの意味で考えるのが自然。

ー8ー

Oh blow, my bully boys, blow (huh)

(おい、声を上げろ!俺の荒くれども、叫べ!)

“bully boys” は、船乗りや荒くれ者(勇敢で腕っぷしの強い船乗りたち)のことを指すスラング。特に捕鯨船の乗組員など、荒々しい海の男たちを指すことが多い。

“blow” は「風が吹く」以外に、「大声を出す」「叫ぶ」 という意味もある。

このフレーズだけを見ると、風を人に見立て、風に向かって「(風よ)吹け!吹き荒れろ!」と呼びかけているようにも見えるが、歌詞の内容を考えると、”bully boys” は「海の荒くれたち」を指すのが自然で、この単語が「風」といった自然物に使われる事は考えにくいらしい。

ー9ー

There once was a ship that put to sea

(かつて、海へと漕ぎ出した船があった)

put to sea は、「船がざばーっと海に乗り出して航海する様子」を表す。

ただ船を浮かべるだけじゃなく、「本格的に海へ乗り出す」 という、荒々しく力強い冒険的なニュアンス が含まれる。

put to は、「記入する」「送る」「行かせる」「乗せる」といった意味があり、

put は「置く」という意味がある。

put の後の前置詞をどこで切るのか、前提知識が無いと大きな混乱を招く。

ー10ー

To bring us sugar and tea and rum

(俺たちに砂糖と紅茶とラム酒を運んでくるために)

文法的に正しくない箇所がある。

正しくは、”To bring us sugar, tea and rum”

うっかり間違えたのではなく、メロディーラインに自然な形に乗せるために語句が変化したと思われます。

解説を書いてみた感想

時々、「洋楽を聞く事は、英語学習には効果的です」みたいな話を聞きますが、実際にいくつか試してみたところ、多分、あまり有効ではない気がします。

スペイン在住の友人も同意見でした。

友人の意見としては、

「最新の歌を聞くのは、まぁOK。

民謡はちょっと避けた方がいい。」

との事です。

民謡だと、その国の過去の習慣や文化を知る必要があったり、現在は使わないような古い表現が入ってたりするので、日本人にとって理解するためのハードルがめちゃめちゃ上がるうえ、日常会話や仕事でも大して使う場面がないというのが理由らしい。

今回の件で、確かにそうだよなと思ったので、今後は積極的にやる事はないんじゃないかと思います。

あと、Wellerman の歌詞の解説をしている Webサイトがいくつかあるのですが、今回の内容は、そのどれとも異なった内容となっています。

そこで、「いや、この内容は、こう解釈するのが正しい」といった議論を始めると、それはもはや英語学習とは、かけ離れた話題になってしまうので、この類の話題は、このエントリで終わりにしようかと思います。

試しに、『 “日本語の曲で日本語を学ぶ” といったケースはどうなのだろう?』と思って調べてみると、こんなのが見つかりました。

見てみた感想としては、「これを見て、日本語の勉強をしているんだ」という人がいたら、『うん。止めといた方がいいと思うよ。日常会話で使わない表現のオンパレードだから』とアドバイスをします。

(歌詞や解説が悪いという意味では無く、語学の学習教材として壊滅的に向いていないという意味)

あとは、「このアーティストの、この曲はおすすめだよ!英語の勉強になるよ!」と言われても、好きでもないアーティストの曲を聴き続けるのは割と苦痛なので(※個人の意見です)、英語学習を主目的として英語の歌詞を理解するより、「好きなアーティストの英語の歌詞が気になったら調べてみる」ぐらいのスタンスがいいんじゃないかと思います。

コメント